| 观点丨健康视角下城市建成环境对老年人日常步行活动的影响研究 | 您所在的位置:网站首页 › 步行上班的好处 休闲 › 观点丨健康视角下城市建成环境对老年人日常步行活动的影响研究 |

观点丨健康视角下城市建成环境对老年人日常步行活动的影响研究

|

02 研究思路与框架 聚焦日常步行活动这一研究主题,紧贴人口老龄化加速,老年人健康问题凸显的时代背景,将以人为本的理念融入到研究内容中,挖掘城市建成环境对老年人步行活动影响背后的隐性特征-空间需求、空间机会与制约,从而使相应的规划调整与优化更加具有指向性、针对性(图1),着重从以下几个方面进行解读: (1)以“老年人”为中心,凸显“日常性”,即重视重复进行的“日常”步行活动及其所产生的健康效应。 (2)拓宽对步行活动维度的理解与把握,关注日常生活中老年人步行活动空间、场所的选择和使用,重视对场所、空间和环境的感知和经验。 (3)展现城市空间中建成环境的复杂性、多样性、丰富性,揭示哪些环境要素促使老年人日常步行活动以特定的方式呈现出来,挖掘空间的意义。 (4)注重日常步行生活空间的营造,将外在环境促进转化为内在的习惯性、自在性、无意识性“自然而然”的健康生活方式。

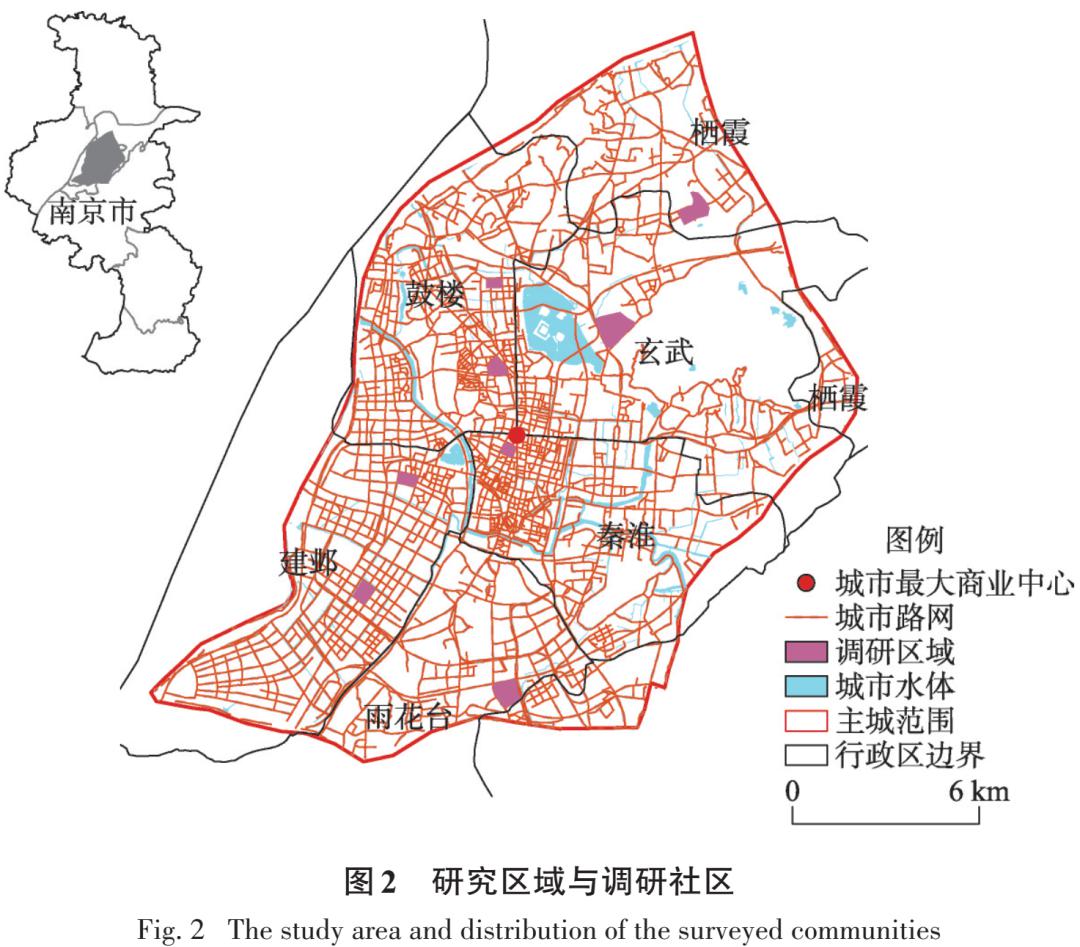

03 研究区概况与数据来源 3.1 研究区概况 20世纪90年代南京已开始迈入老龄化社会,近30年以来南京人口老龄化过程不断加速,并将长期处于老龄化社会。在这一过程中,老年人口的人均预期寿命虽持续增加,但因不良生活方式(身体活动不足、不平衡饮食、吸烟、饮酒等)引起的高血压、冠心病、糖尿病、脑血管病等慢性疾病的患病率和死亡率也呈上升态势,老年人慢性疾病负担加重,在降低其日常生活质量的同时,也加剧了城市社会经济负担,已成为影响南京经济社会发展的重大公共健康问题。因此,以南京市主城区为案例地(图2),探究大城市老年人日常所经历不同活动空间范围内建成环境对不同类型步行活动的影响,关注城市建设与老年人健康需求失衡问题,以期为健康南京建设提供有益参考及其他大城市老年人健康问题解决提供一定思路。

3.2 数据来源 个体数据来源于团队开展的社区问卷调研,调研时间为2017年12月至2018年1月。为了探究居民所在环境与日常活动及健康的关系,重点从南京主城区选择了8个位置、居住环境和社会经济地位各不相同的典型社区(图2)。在每个社区中通过入户等面对面方式随机抽取150个样本点进行问卷调研。调研内容涉及18岁及以上居民完整一周的不同类型步行活动情况、健康状况、建成环境感知及一系列社会经济属性,共获取样本1172份。经过清洗与筛选,最终获取老年人有效样本量385份。 从老年样本的基本情况来看(表1),男女占比均衡,年龄以70岁及以下为主(68.57%),高中/中专及以下学历者(79.48%)、已婚者(88.57%)、退休者(91.17%)者居多。个人月收入一般在2000~4000元(61.30%)之间,家庭人口数量结构以3人以下(57.40%)为主,部分老年人与孙辈同住(30.39%)。患有高血压、糖尿病或其他慢性疾病老年人分别占总样本的42.08%、16.10%、31.69%。13.25%的老年人拥有驾照。

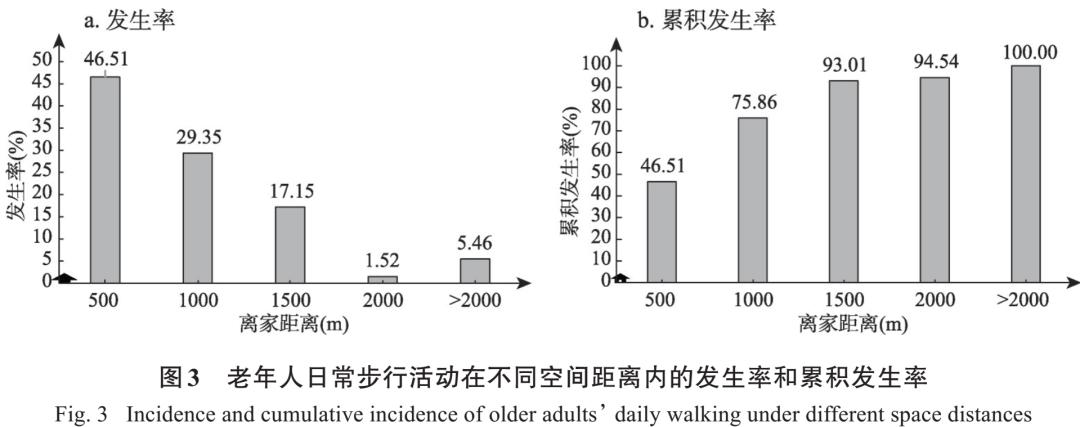

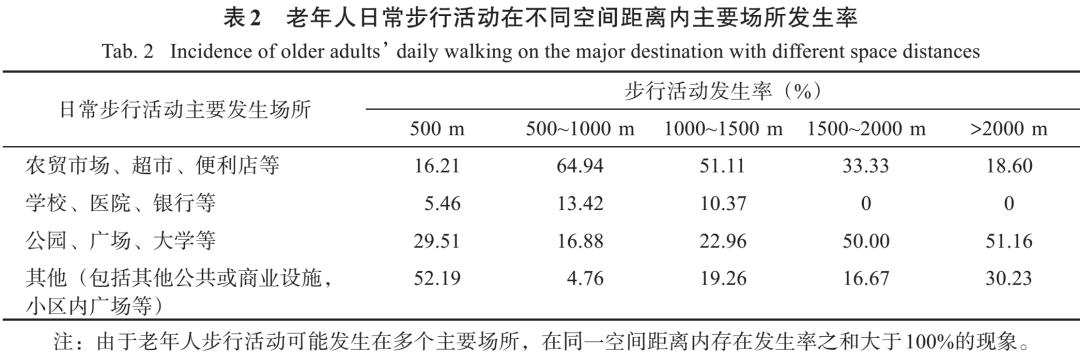

客观建成环境要素数据包括最新城市路网、百度POI、城市绿地、行政边界等。其中,百度POI数据通过使用python及百度API爬取获得,涉及各类空间实体的名称、类别、经度、纬度。城市绿地借助遥感影像数据提取出矢量面状数据,包含这些要素的数量、形状、位置、面积等属性。此外,调研问卷中搜集到的老年人居住地、日常步行活动地点等位置信息通过经纬度查询、坐标转换等一系列过程与相应客观建成环境要素数据进行匹配。 04 城市建成环境对老年人日常步行活动的影响 日常生活中,老年人通过参与步行活动和相应的心理感知而与城市建成环境发生联系。从客观供给层面来看,在这一过程中,老年人步行活动参与与否及活动量的大小受制于日常活动空间范围内建成环境要素的可获取性、集聚多寡、多样化选择及建成环境的主观感知和经验等。因此,在界定步行活动是否产生健康效应,以及洞察老年人日常步行活动发生的实际空间范围和场所基础上,构建建成环境指标体系,统筹考虑社会经济属性,采用逻辑回归模型进一步度量活动空间范围内建成环境特征对老年人步行活动的影响。 4.1 变量选取与测度 4.1.1 日常步行活动 为获取更多健康效应,世界卫生组织建议老年人在日常生活中参与到身体活动中,以及每周至少进行150分钟中等强度身体活动(步行、跳舞、游泳等)。因此,本文将是否参与交通性/休闲性步行活动、交通性/休闲性步行活动时间是否150分钟/周作为因变量。 4.1.2 建成环境要素选取及特征测度 (1)日常步行活动空间范围及主要场所。①日常步行活动空间范围。由于老年人逐渐或已退出社会劳动参与,回归家庭生活,其日常步行活动基本以家为出发点。进一步,根据老年人所提供步行活动的空间信息,分别按照距家500m、500~1000m、1000~1500m、1500~2000m、>2000m5个步行距离段统计得到步行活动的发生率和累积发生率。2000m距离范围内老年人日常步行活动发生率随距离的增加基本呈衰减变化,即距离居住地越远,步行活动发生率越低。其中,距家500m范围内(46.51%)是步行活动发生的主要空间,其次是距家500~1000m(29.35%),距家1000~1500m(17.15%)是重要选择空间(图3a)。此外,步行活动在不同距离上的累积发生率也佐证了以上观点。老年人94.54%的步行活动发生在距家2000m范围内,而1000m范围内高达75%以上(图3b)。表明距家1000m范围内是老年人日常步行活动的核心空间,1000m之外也提供了重要发生空间。②日常步行活动场所。不同空间距离内老年人对主要场所的选择与使用存在显著差异(表2)。距家500m范围内,其他中小区内的广场等,以及小区外公园、广场、大学等公共空间是老年人休闲性步行活动发生的主要场所。而距家500~1000m、1000~1500m内,农贸市场、超市等日常服务设施成为交通性步行活动的主要场所。1000m之外,一些大型公园、广场等,大型农贸市场、超市等,以及其他中的大型商业综合体等构成老年人休闲性和交通性步行活动发生的主要场所。

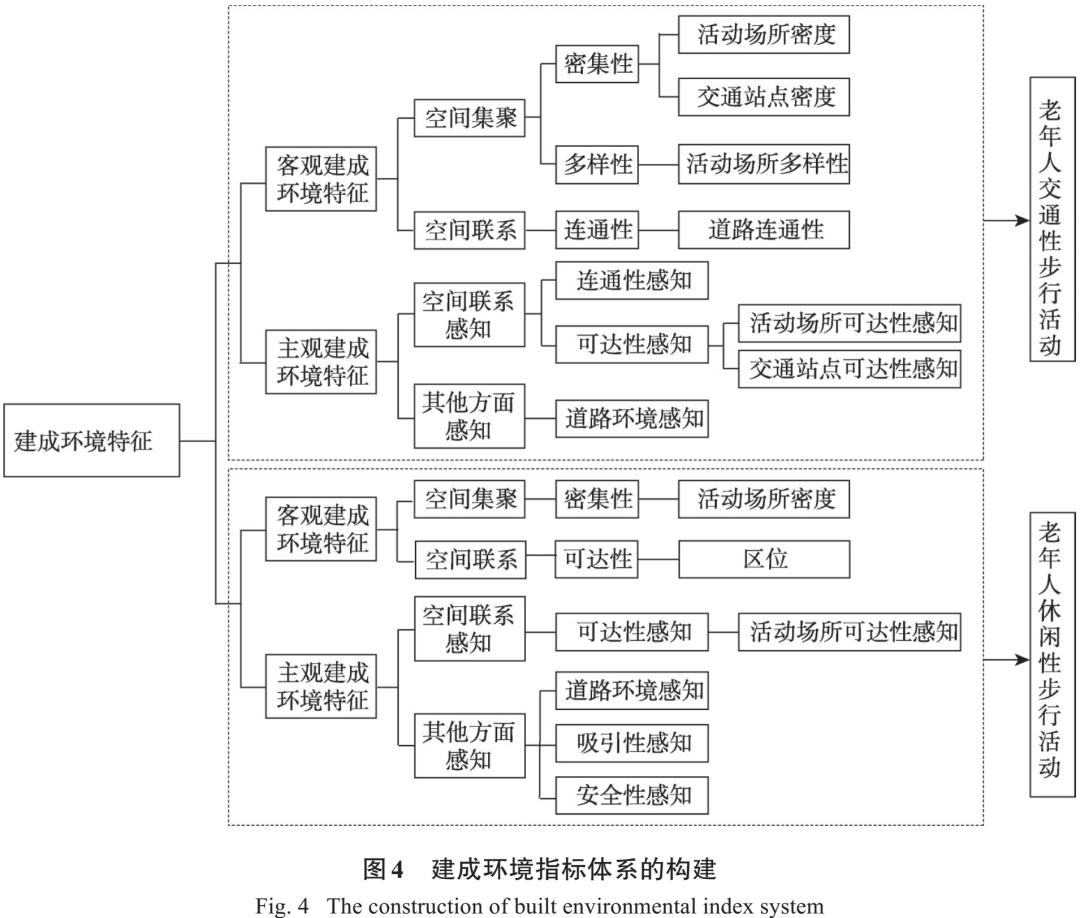

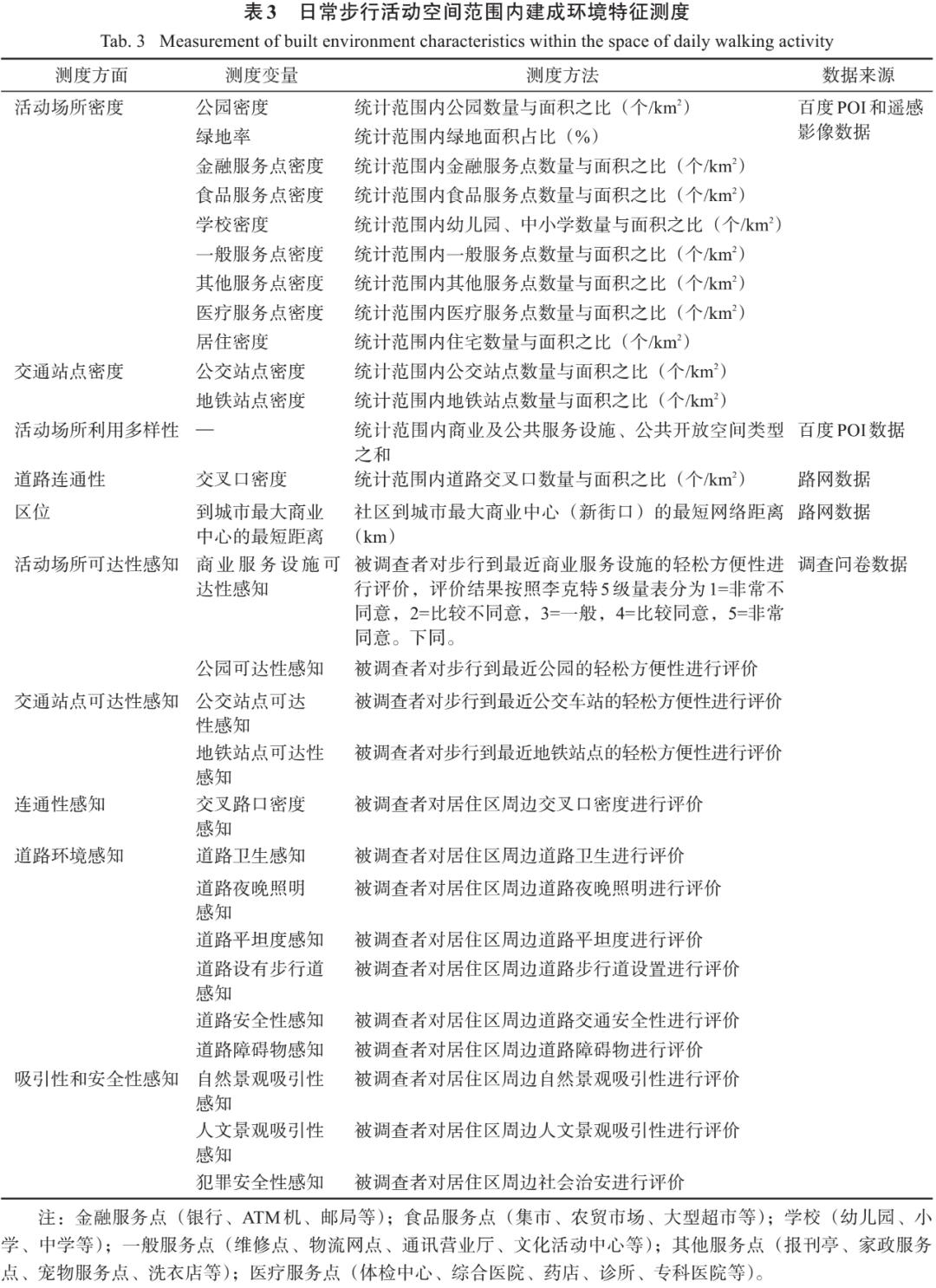

(2)城市建成环境指标体系构建及特征测度。①建成环境指标体系构建。根据老年人日常步行活动所涉及的实际活动范围和场所,选择距家1000m以及距家2000m两种重要步行活动空间范围,主客观相结合,重点围绕空间集聚、空间联系两大类,密集性、多样性、连通性、可达性、安全性等多个亚类,以及若干具体指标构建建成环境指标体系,进而有针对性地测度建成环境对交通性步行活动和休闲性步行活动的差异化影响(图4)。②建成环境特征测度。在建成环境特征指标体系构建基础上,依托城市多源数据,有效测度老年人日常步行活动空间范围内具体建成环境指标(表3,见第577页)。

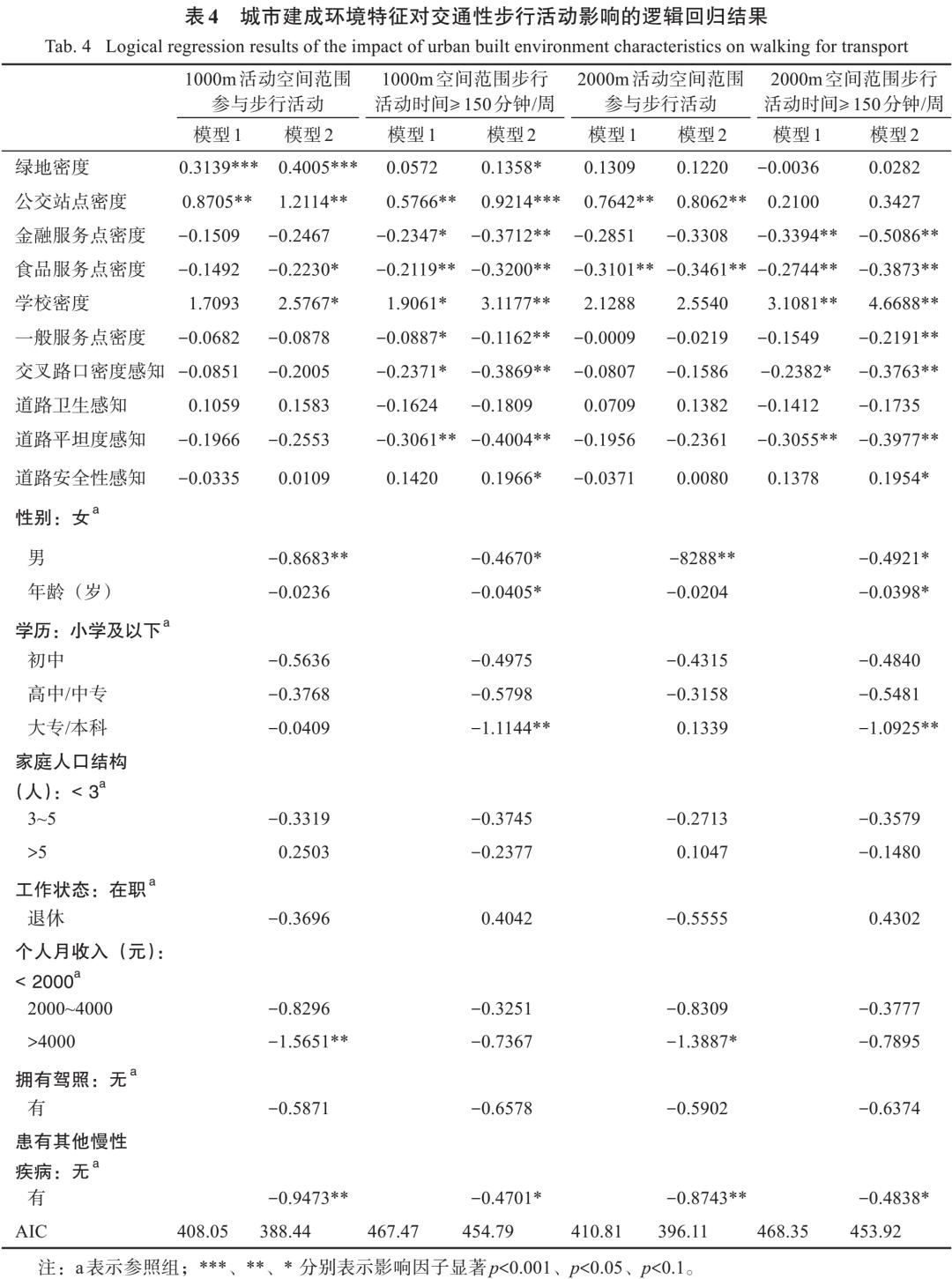

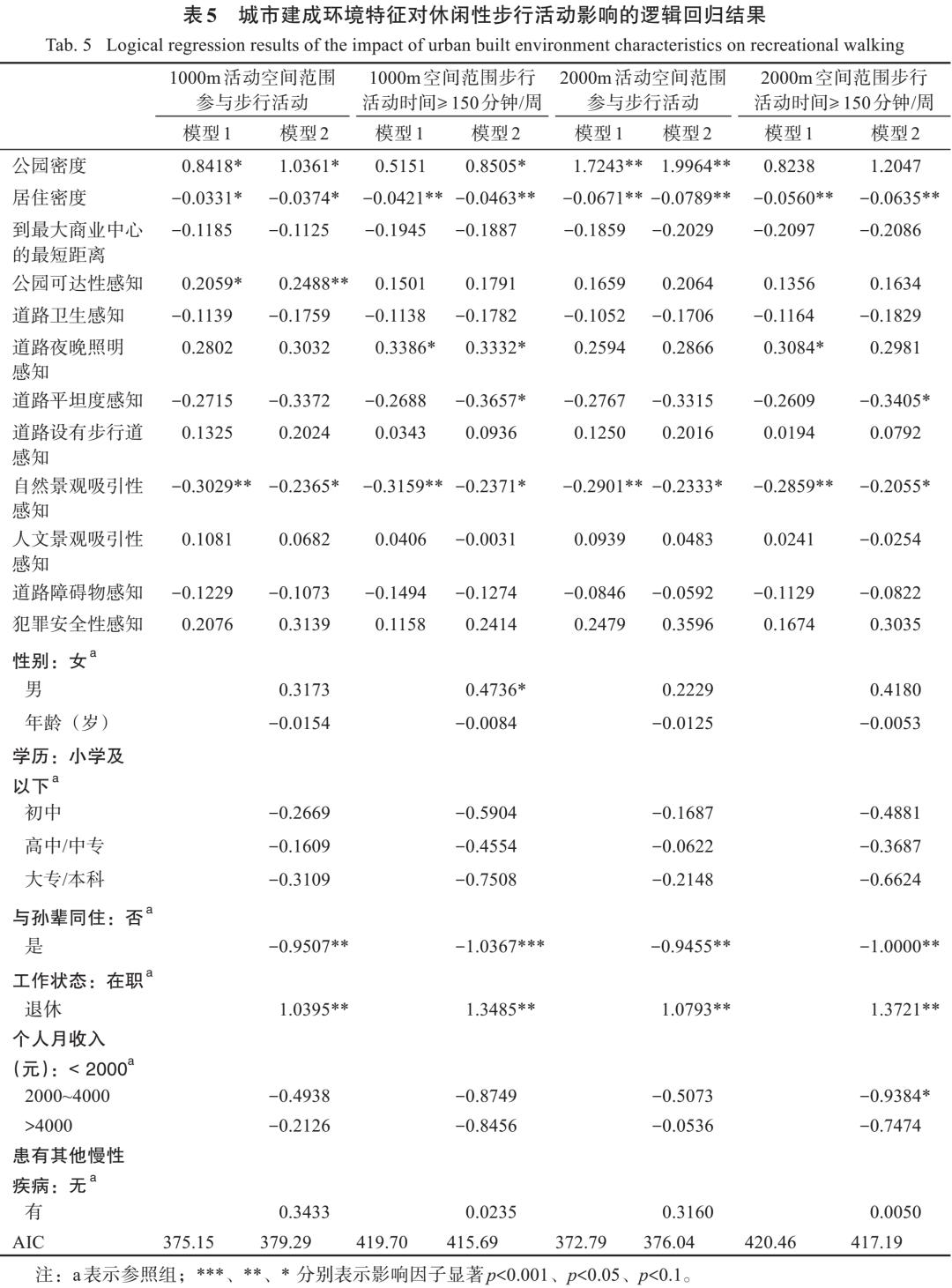

4.1.3 社会经济属性 除受城市建成环境的影响外,老年人日常步行活动也会受到个体自身社会经济属性等的影响。因此,为精确估计城市建成环境的影响,除单独测度城市建成环境对步行活动的影响外,将性别、年龄、学历、家庭人口结构、是否与孙辈同住、工作状态、个人月收入、是否拥有驾照、是否患有慢性疾病等影响步行活动的因子作为控制变量纳入模型分析中,并将两个模型的回归结果及拟合效果进行对比分析,选择最优评估模型。 4.2 城市建成环境的影响分析 考虑到不同类型步行活动实际涉及场所存在差异,以及多重共线性问题和模型整体拟合效果等,表4(见第578页)中模型1重点分析与交通性步行活动密切相关的绿地、商业及公共服务设施、交通站点等的密度,道路连通性、卫生、平坦度的感知的影响。表5(见第579页)中模型1重点关注公共开放空间、居住地密度,道路卫生、照明、平坦度、步行道感知,景观吸引性和犯罪安全性感知对休闲性步行活动的影响。两部分模型2均在模型1基础上纳入社会经济属性等指标的影响分析。从回归结果来看,如果仅考虑城市建成环境的影响,回归系数及模型整体拟合效果均显著低于模型2。因此,本文选择模型2对评估结果做深入解读。

4.2.1 交通性步行活动的影响 在控制社会经济属性等指标影响的基础上,研究发现1000m步行活动空间范围内,绿地率(0.4005)、学校密度(2.5767)、公交站点密度(1.2114)正向影响老年人交通性步行活动的参与,即绿地、学校、公交站点密集性越高,老年人参与交通性步行的概率越高。良好的绿化环境、临近的学校设施、便利的公交选择构成了老年人完成接送小孩等日常活动的重要步行环境,所以对交通性步行参与起正向促进作用。而食品服务点密度(-0.2230)则显著减少老年人采用步行作为交通方式的概率,一方面可能与老年人食品采购活动开展较少相关,另一方面过多的食品服务设施可能也会挤占促进老人参与步行的其他设施的空间。未检测出金融服务点密度、交叉路口密度感知、道路卫生感知、道路平坦度感知、道路安全性感知的显著性影响,主要受城市整体道路环境差异不大,感知差异较小等影响。同样地,提高绿地率(0.1358)、学校密度(3.1177)、公交站点密度(0.9214)、道路安全性感知(0.1966)也可增加老年人每周交通性步行时间≥150分钟的概率,而布局过多金融服务点(-0.3712)、食品服务点(-0.3200)、一般服务点(-0.1162),以及交叉路口密度感知(-0.3869)、道路平坦度感知评价(-0.4004)越高反而容易减少老年人交通性步行时间≥150分钟/周的可能性(表4)。表明良好、安全的步行环境不仅能够增加老年人交通性步行参与,也能够提升活动量,而过密的商业及公共服务设施及相对不重要的道路环境感知反而难以有效促进步行量的增加。 与1000m步行活动空间范围内建成环境特征的影响相比,当日常步行出行距离统计扩大到距家2000m,公交站点密度仍正向影响老年人交通性步行活动的参与,影响程度有所减弱,食品服务点密度的负向影响程度反而有所增强,均表明随着步行距离的增加,选择步行作为交通方式到达公交站点及商业服务设施的可能性会有所降低。此外,未检测出其他建成环境特征的影响,可能与步行距离增加,一些商业及公共服务设施吸引性及环境感知减弱,交通性步行参与有限密切相关。此外,在评估城市建成环境特征对步行活动时间≥150分钟/周的影响时发现,除未检测出绿地率、公交站点密度的影响外,学校密度(4.6688)、道路安全性感知(0.1954)仍呈正向影响,金融服务点(-0.5086)、食品服务点(-0.3873)、一般服务点(-0.2191),交叉路口密度感知(-0.3763)、道路平坦度感知评价(-0.3977)呈负向影响(表4)。表明在更远步行范围内,布局一定数量的学校及提高道路安全环境感知仍是增加交通性步行活动量的促进因子,而提供过多商业及公共服务设施、增加道路连通性和平坦度感知已很难有效增加交通性步行活动量。 4.2.2 休闲性步行活动的影响 通过控制社会经济属性等指标的影响,研究发现1000m步行活动空间范围内,公园密度(1.0361)、公园可达性感知(0.2488)更有利于增加老年人参与休闲性步行活动的可能性,而居住密度(-0.0374)、自然景观吸引性感知(-0.2365)则显著减少参与概率。此外,公园密度越高(0.8505)、道路夜晚照明感知越强(0.3332),老年人一周休闲性步行活动时间越有可能达到150分钟及以上,而居住密度(-0.0463)、道路平坦度感知(-0.3657)、自然景观吸引性感知(-0.2371)不利于获取更多休闲性步行活动量(表5)。表明在距家较近的步行范围内增加公园等休闲空间的数量供给和空间易获取性等可促进休闲性步行的参与及步行量的增加,而居住空间过于拥挤影响休闲步行意愿反倒不利于步行活动参与及提高活动量。由于所调查区域自然景观资源较少,老年人对自然景观吸引性感知普遍较低,因此难以作为增加休闲性步行活动参与和活动量的正向促进因子。 随着步行活动空间范围的扩大,公园密度(1.9964)仍正向老年人参与休闲性步行活动的概率,且显著性水平和影响程度均明显增加,而公园可达性感知无显著性影响。居住密度(-0.0789)、自然景观吸引性感知(-0.2333)仍呈负向相关,影响程度变化不大。除未捕捉到公园密度的显著影响外,居住密度(-0.0635)、道路平坦度感知(-0.3405)、自然景观吸引性感知(-0.2055)对休闲性步行活动时间≥150分钟/周的影响方向不变,影响程度变化不明显(表5)。可以发现即使随着步行空间距离的增加,公园等休闲空间的数量规模仍有效促进老年人日常步行活动参与及增加活动量,而居住密度则起到限制作用。表明公园是促进老年人开展休闲性步行活动的重要影响因子,居住密度是显著的限制性因子。此外,在所有步行活动空间范围内,未检测出道路卫生感知、道路设有步行道感知等其他建成环境特征的影响,表明道路环境品质(如卫生、障碍物、步行道设置情况)等还未构成不利于或有利于老年人休闲性步行活动开展的显著限制或促进因子。 05 结论与讨论 健康视角下城市建成环境对老年人日常步行活动的影响研究,聚焦日常步行活动这一研究主题,紧贴人口老龄化加速,老年人健康问题凸显的时代背景,将老年人步行活动置于日常生活这一语境下,依托城市多源数据,提炼城市建成环境对老年人步行活动影响背后所体现的空间需求、机会及制约,多维度、多情景分析建成环境对不同类型步行活动的差异化影响,提出有效供给日常步行生活空间,积极引导健康生活方式的规划策略,以及试图推动城市建成环境与健康关系、时空间行为等理论的交叉与融合。最终得到以下主要结论及认识。 5.1 结论 (2)日常生活所涉及公共开放空间、商业及公共服务设施的密集性,以及主观建成环境感知对老年人交通性/休闲性步行活动具有显著影响。其中,1000m步行活动空间范围内,绿地率、公交站点密度、学校密度、道路安全性感知是交通性步行的空间促进因子,而金融服务点密度、食品服务点密度、道路环境的主观感知(交叉路口密度、平坦度)是其空间制约因子;公园密度、公园可达性感知、道路夜晚照明感知是休闲性步行的空间促进因子,居住密度、道路平坦度感知、自然景观吸引性感知是其空间制约因子。而随着活动空间范围的延伸,部分主客观建成环境的影响有所收敛或增强。 (3)健康城市等相关规划需考虑老年人这一特殊人群的日常生活需求。提供日常步行生活空间、促进健康生活方式可作为重要规划途径之一。根据老年人日常步行活动习惯及城市建成环境对步行活动的影响,注重绿地、公园、学校、公交站点等公共开放空间及服务设施的主客观可达性、安全性及品质对老年人参与步行或获取更多活动量的正向引导。例如,适度增加公共开放空间(如社区公园、广场)的可达性及不同公共空间(社区公园、广场与城市公园、广场)的相互连接性,保证老年人步行能够轻松到达。同时,根据老年人生理、心理特点,把握好一些空间要素的细节设计,如在公园步道上设置间隔休息处、增加照明设施的供给等。 5.2 讨论 在挖掘老年人对城市建成环境需求及测度相应空间机会和制约的基础上,如何确保促使外在环境促进转化为内在的、常态化的健康生活方式具有重要现实意义。由于城市建成环境与居民步行活动关系具有深刻的健康内涵和效应,两者之间的良性互动关乎健康城市的规划与建设水平,而重点关注老龄化背景下老年人这一健康高需求群体,可将健康城市规划与建设的长期战略分层化、具象化,也可作为检验健康城市规划与建设的重要指标之一。 此外,本文研究发现以家为中心向外延展的空间是老年人日常主要步行活动空间,农贸市场、学校、银行、公园、绿色空间等是主要步行活动场所,这一结论与Sugiyama等、Nathan等、Spinney等、Cerin等在英国、澳大利亚、加拿大等实证研究中的结论较为一致。所不同的是,本案例研究中城市老年人日常步行活动所涉及的空间范围相对较远,2000m是这一临界范围,而国外城市一般是400~500m、800~1000m,可能与所选城市住宅区规模较大、封闭式管理等有关。绿地率、公交站点密度,公园密度及可达性感知等对交通性/休闲性步行活动参与及活动量具有显著正向影响,居住密度具有显著负向影响,与国外相关结论较为一致,表明良好的绿化环境、便利可达的交通站点、一定数量规模的休闲空间等可有效增加老年人步行活动水平。而一些商业及公共服务设施密度对交通性步行活动呈显著负相关影响,这一结论与国外研究相比虽有所差别,但也较为贴合所选社区周边建成环境特征和实际步行活动情况。 同时,本文也存在一些不足,步行活动水平及空间位置信息均由老年人回忆记录获取,与真实活动情况间可能存在一定的误差。未来可尝试借助GPS等空间追踪技术及体动记录仪捕捉老年人完整步行活动时空过程及水平,精准化测度城市建成环境对步行活动的影响机制及预测不同空间上的步行活动量。返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】